Top > ライフサポートクラブ コラム2

ライフサポートクラブ コラム2

グッドハビット 元代表 大澤良也氏 |

| 冷えを防ぐとこんなに楽になる (健康産業情報センター) 2010.1.14 |

手足が冷たい、ふとんに入っても寒くてなかなか眠れない……。 寒くなるこれからの季節、特に冷えには注意したいもの。

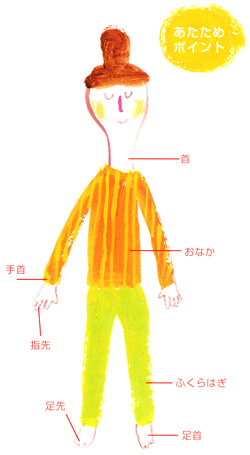

手足が冷たい、ふとんに入っても寒くてなかなか眠れない……。 寒くなるこれからの季節、特に冷えには注意したいもの。冷えの原因は、新陳代謝の低下や末梢血管の血行不良、自律神経の不調などさまざまです。 自律神経には血液循環をコントロールして体温を一定に保つ働きがあるだけでなく、各種のホルモン分泌にも関わっています。 ホルモンバランスが崩れやすい更年期や思春期の女性に冷えの悩みの訴えが多いのはこんな理由からです。 冷えがあると血管が収縮します。そうなると血液やリンパ液の流れが悪くなり、酸素や栄養素が体の末端にまで十分に届けられなくなるとともに、 老廃物を戻すこともできなくなります。その結果、諸器官の働きが低下し、だるさや生理不順、頻尿・稀尿、下痢・便秘、頭痛、肩こり、 関節痛などさまざまな全身症状を引き起こします。ひいては、うつやめまいなどにつながることも。 冷えになるのは体質の場合もありますが、ライフスタイルが要因となっていることが少なくありません。特に、20~30歳代の 若い女性に冷え症が急増しているのは、無理なダイエットや不規則な生活、ストレス、運動不足が背景にあるといわれています。 そのほか、喫煙や体をきつく締め付ける下着も血の流れを滞らせます。寒い季節に、ビールやアイスクリームなど冷たいものを体内に入れるのは、 それでなくとも寒さで冷えがちな身体をいっそう冷やすことになります。 体を冷やすライフスタイルをとっていないか改めて見直しましょう。“冷え歴”が長いほど症状が重く、治りも悪くなります。 早めに冷え解消に努めることが大事です。 冷え取り実践編 ・食べ物で体の中から温める 東洋医学では、体を温める食品を「陽性」、冷やす食品を「陰性」としています。冷えによいのはもちろん「陽性」の食べ物。 陰陽の分け方にはいろいろな説がありますが、ネギやニンニク、ショウガなど長い時間をかけて土の中で育つものや、 寒い季節や寒い地域でとれるものが陽性の食べ物と考えてよいでしょう。生野菜や南国のフルーツなどは体を冷やす作用があるので控えめにしましょう。 陽性の食品のなかでも、イチオシはなんといってもニンニクです。アリシンの豊富なニンニクは、副交感神経を活発化させて末梢神経を拡張させ、 血行を盛んにさせることが明らかになっています。 ニンニクそのものをたくさん摂取するのが難しいときはサプリメントを利用するのもよい方法です。 ・お風呂で芯から温める。簡単にできる半身浴 食事とともにぜひ気をつけたいのが入浴です。38~40度ほどのぬるめのお風呂にゆっくりつかって、体を芯から温めて血液循環をよくしましょう。 気持ちもリラツクスして副交感神経の働きが高まります。 20~30分湯船につかるには、みぞおちから下だけつかる半身浴がおすすめです。肩のあたりが寒いときは、 タオルなどをかけて冷えないようにしましょう。かぜをひいてお風呂に入らないほうがよいときは、足湯を試してみて。 バケツなどに足首が隠れるくらいのお湯を入れ、両足をひたします。お湯の温度は気持ちがいいと感じる熱さに。冷めてきたらお湯を足します。 そのほか、深い呼吸も自律神経を整えるのに効果的。おなかで患をするつもりでゆったりと腹式呼吸をします。夜眠る前に行えば、 深い眠りが得られやすくなります。 まずは規則正しい食事、十分な睡眠、適度な運動など健康的なライフスタイルを心がけましょう。 ・インフルエンザ対策は免疫力アップで 今年は例年以上のインフルエンザ対策が必要です。 それには日頃から免疫力を上げておくことが大切です。ここでもニンニクが活躍。特に最近、アリシンを豊富に含んだ臭いのする ニンニクにこそ効果があると発表されました。体内の免疫システムを活発にすることが確認されています。 |

| 生姜の効能 2009.12.7 |

■生姜とは、

■生姜とは、生姜は古くから中国で漢方として頻用されてきました。生のものを生姜(ショウキョウ)といい、乾燥したものを乾姜(カンキョウ)と呼ばれています。 日本には弥生時代に渡来されたようです。平安時代の辞典には、生姜は「くれのはじかみ」といわれて、 生姜を食べると歯をかみしめるところから、「はじかみ」と呼ばれたようです。 漢方の原典といわれる『傷寒論』には、「生姜は体内のすべての臓器を活性化させ、体を温める。代謝を促進し、体内の余分な体液(水毒) を取り除き、消化を助ける」とあります。また中国の、『本草綱目』には、「生姜は百病を防御する」とあり、漢方薬の70%に生姜が含まれています。 生姜は、寿司を食べるときにガリとして一緒に食べますが、これは、強力な殺菌効果で、生魚などによる食あたりを防ぐ作用があります。 また、健胃作用により食べすぎによる胃腸を保護してくれます。 アメリカでは、国立がん研究所が調査した健康に効果がある食品を調べたデザイナーズフーズでは、トップランクに生姜が入っています。 16世紀イギリスでは、ペストが大流行しましたが、「生姜を食べた人は死ななかった」といわれて、ヘンリー8世は、生姜の食用を奨励しました。 それ故に現在でも、生姜入りのパンが売られています。 生姜の薬効は、その辛味成分であるジンゲロン、ジンゲロール、ショウガオールや、芳香成分であるジンギベロールなどの 総合作用によるものだとされてます。 ■生姜の効能 ① 発汗、解熱、保湿作用 生姜成分のジンゲロンは、血行促進作用があり、体を温め冷え性を改善します。昔から風邪の引き始めに生姜湯を飲むとよいとされています。 また、ラットを使った動物実験で、えさにジンゲロンを加えると、体脂肪の燃焼が盛んになり、基礎代謝があがることが判明しているので、 ダイエット効果が期待できます。 ②抗炎症作用 (抗掻痒作用 鎮痛作用) 強い炎症を抑える作用があります。昔からのどの炎症には、生姜湯や生姜汁が飲まれてきました。 アレルギーを激化させる活性物質である炎症性サイトカインを抑制する作用があります。よって関節炎や通風にも良いようです。 ③鎮咳、鎮吐作用、乗り物酔い 二日酔い、つわりの吐き気を抑える作用があります。吐き気は、神経伝達物質セロトニンが胃腸の運動を激しく亢進させると起こります。 ジンゲロールは抗セロトニン作用があります。 ④唾液、胃液、胆汁の分泌亢進作用(消化促進) 生姜は世界中の料理に使用されています。その辛味成分は、臭覚を刺激して食欲を促進します。 唾液分泌を促進して、消化吸収を助けます。タンパク質分解酵素のプロテアーゼを含んでいるため、 肉などのタンパク質分解して、消化を促進します。豚肉のショウガ焼きは、理にかなっています。 ⑤抗潰瘍作用 ラットを用いた実験では、ジンゲロールとショウガオールには、胃潰瘍の発生を抑える作用があることが証明されています。 ⑥腸管輸送促進作用 消化不良、腹部膨満時に効く ⑦血圧の低下 上昇を制御 血栓予防 ⑧強心作用 ⑨うつ病予防 めまい予防・改善 ⑩抗酸化作用 ジンゲロールやショウガオールはフェノール性物質であり、抗酸化作用があることが確認されています。 酸化の早い肉類や魚介類など食べるとき生姜を入れれば、脂質の酸化防止になります。また生体内の疾病の予防や老化防止になります。 ⑪殺菌作用 試験管の内の実験では、サルモネラ属の細菌とブドウ球菌属の細菌を殺しています。 ■民間療法 生姜湿布 生姜汁(肉魚の中毒) 生姜湯(蜂蜜、黒糖、レンコン、葛など入れて) 梅しょう番茶 生姜紅茶 生姜風呂 ネギ加生姜湯 梨、生姜湯 パイナップル生姜ジュース |

| 生姜パウダー れんこんパウダー 陽気のもと |

| 体を温める生姜 2009.11.4 |

今年も残すところ2ヶ月となりました。インフルエンザの大流行が迫っております。ワクチンも備蓄が少なく成人の健康体の方には、

使用できるのは来年の3月以降と言われています。インフルエンザなどのウイルスはそもそもとても弱く、

動物の身体に入っていかないと生きていけません。よって湿度が高い部屋では感染する可能性は少ないようです。

今年も残すところ2ヶ月となりました。インフルエンザの大流行が迫っております。ワクチンも備蓄が少なく成人の健康体の方には、

使用できるのは来年の3月以降と言われています。インフルエンザなどのウイルスはそもそもとても弱く、

動物の身体に入っていかないと生きていけません。よって湿度が高い部屋では感染する可能性は少ないようです。免疫力のしっかりした健康体にはなかなか感染しても繁殖することはないようです。ウイルスの好物は、人間の汚れた血です。 新陳代謝が遅いと老廃物がたまって血液は汚れます。 このような体質の人の体は、ウイルスや細菌、菌類が繁殖しやすい環境だといえます。喉は外気の当たる乾燥しやすいところですが、 この粘膜質がウイルスの喜ぶ感染ルートとなります。まずは喉の調子がいつも潤っているかが大切です。 口や鼻から入ったウイルスが喉に達するのは時間の問題です。 現在流行しているインフルエンザは弱毒性のウイルスで、肺のなかで繁殖しますが、他の器官には移動しません。 これが、強毒性になると身体全体にウイルスが侵入して死に至る危険性が高くなりますが、人間と型が違うので、侵入することが難しいようです。 いずれにしても、日頃から健康管理をやっていくことが予防になります。冬は身体が冷えるので、身体を温める工夫が必要です。 適度な運動、腹八分目、入浴、ストレスをためないことが大切です。身体を温める食品として生妾があります。漢方薬の70%には、生妾が入っています。 飲み物として、梅しょう番茶、生姜レンコン湯、生姜紅茶、など生姜を入れたものがあります。生姜湿布も身体を温めて血行を 良くしてくれる冬にはお薦めの伝承療法です。インフルエンザに負けない体づくりを始めましょう。 |

| 生姜パウダー れんこんパウダー 陽気のもと |

| プロバイオティクス 2009.8.11 |

プロバイオティクスとは直訳では、腸内細菌または、それを含む食品のことです。善玉の腸内細菌を取り込むことにより、

腸内が改善されて、健康にも役立つという健康法が流行しています。もともとロシアの科学者メチニコフが、ブルガリアの長寿者を調べると、

ヨーグルトを食べている人が多いことを発見して、ヨーグルトに含まれる乳酸菌が長寿に関係しているという学説を発表しました。

これが、現代におけるヨーグルト神話の始まりです。猫も杓子もヨーグルトを食べれば長生きできるといる考えが、

固定観念として植え付けられています。

プロバイオティクスとは直訳では、腸内細菌または、それを含む食品のことです。善玉の腸内細菌を取り込むことにより、

腸内が改善されて、健康にも役立つという健康法が流行しています。もともとロシアの科学者メチニコフが、ブルガリアの長寿者を調べると、

ヨーグルトを食べている人が多いことを発見して、ヨーグルトに含まれる乳酸菌が長寿に関係しているという学説を発表しました。

これが、現代におけるヨーグルト神話の始まりです。猫も杓子もヨーグルトを食べれば長生きできるといる考えが、

固定観念として植え付けられています。ところが、近年になって乳酸菌を食べても、胃酸でほとんど死滅してしまうことが判明しましたが、固定観念が強く残っているために、 この事実を知っている人は少ないのが現状です。胃腸は、PH3強酸性の胃酸によって食物中のバイ菌を死滅させます。 ただ完全に死滅することはできないようで、少数の菌は生き延びて腸内に届けられるようで、これが大切だという人もいるようです。 ところで、このプロバイオティクスをさらに深めたのが、プレバイオティクスという考えです。 これは、腸内細菌を腸に送り込むのではなく、腸内細菌が繁殖しやすくなる食物を摂り入れることにより腸内環境を整えることを意味します。 最近注目を浴びているのは、多糖類です。植物繊維もその一つですが、善玉菌の食物となり、多糖類は分解することによって酪酸などに分解して、 腸内のエネルギー源になります。また、オリゴ糖は善玉菌の増殖を助け、血糖値を上げない作用があり今特に注目されています。 そして、さらに1995年、英国の微生物学者ギブソンによって提唱されたのが、シンバイオティクスです。これは、 プロバイオティクスとプレバイオティクスを両方摂取するという方法です。シン(syn)とは両方という意味があります。 医療分野にも応用されて、栄養状態が改善されたとう臨床報告もなされています。 いろいろな方法がこれからも出てくると思います。いずれにしても、ビフィズス菌などの善玉菌は、便秘解消、腸内腐敗の抑制、 免疫力の強化、ビタミン合成、ホルモン合成など身体の中で大切な役割を担ってくれる協力者で、 腸内環境を整えることは長寿の源であり、健康になる第一条件だといえます。 |

| キレート水 玄米酵素 果糖 ビートオリゴ糖 |

| 風邪とにんにく 2009.2.1 |

ニンニクにはアリインというタンパク質が豊富に含まれています。ニンニクを細かく刻んだり、すったりすると、

空気に触れてアリインがアリナーゼと呼ばれる酵素の作用でアリシンという成分に変わります。

このアリシンがニンニク特有の強烈なにおいの正体で、人々にとって正義の味方のスーパー成分なのです。

アリシンには弓重力な殺菌力・抗ウイルス作用があり、数万倍に薄めてもコレラ菌や赤痢菌に対抗する抗菌力を持ち、

風邪の細菌やインフル工ンザのウイルスに対しても抑制するだけでなく、致死させるはたらきがあるともいわれています。

ニンニクにはアリインというタンパク質が豊富に含まれています。ニンニクを細かく刻んだり、すったりすると、

空気に触れてアリインがアリナーゼと呼ばれる酵素の作用でアリシンという成分に変わります。

このアリシンがニンニク特有の強烈なにおいの正体で、人々にとって正義の味方のスーパー成分なのです。

アリシンには弓重力な殺菌力・抗ウイルス作用があり、数万倍に薄めてもコレラ菌や赤痢菌に対抗する抗菌力を持ち、

風邪の細菌やインフル工ンザのウイルスに対しても抑制するだけでなく、致死させるはたらきがあるともいわれています。ニンニクを毎日食べていると、ウイルスを寄せ付つけにくい体質になり、ウイルスが侵入してきたとしてもアリシンが すぐにこれを破壊しますので、風邪をひきにくくなり、もしひいたとしても、あまり重くなりません。 ただし風邪をひいてしまってからでは、いかにアリシンでも、その効能にも限界がありますので、 日頃からニンニクを食べ、免疫力や体力をつけておくことが大切です。 ニンニクには風邪予防のほかに、さまざまな薬理作用があります。アリシンは細胞内に浸透しやすく、 酸素と結びつきやすい性質をもっているため、活性酸素に利用されて体外へと排出されます。 ニンニクに含まれるアリシンなどの成分が酸化されることで万病の原因となる活性酸素の発生を事前に防ぐことができるのです。 またニンニクにはスコルジニンという栄養成分も含まれています。スコルジニンは身体のなかの栄養素を燃焼させてエネルギーに 変える役割をしたり、疲労回復に役立つビタミンB1の働きを促進する作用があります。 このことから更年期に見られる症状の倦怠感を取り除くのに効果的であると考えられています。 さらには冷え性や不眠症にも効果が期待されています。この他にもニンニクには血液中の赤血球を増やし、血管を拡張させて、 血流を助ける働きもあるといわれています。なかでもゲルマニウムは免疫力を高めて抗ガン作用があるとされ、 その含有量は朝鮮人参より上回っています。 このようなスーパー成分のアリシンを多量に含むニンニクでも食べ過ぎると胃腸の粘膜を荒らしたりします。 そのため胃の弱い人が空腹時に食べると胃腸の不調を起こすおそれがあります。とくに生のニンニクは刺激が強いので、 摂取には注意が必要です。またアリシンは水分・熱・酸素に弱いという特徴がありますので、 熱を加えて調理するとアリシンの量は減少してしまいます。調理して少なくなったアリシンを食事で食べたとしても、 胃のなかの胃酸で分解してしまうことになることから、アリシンの適宜な摂取方法として、いまサプリメントが注目を集めています。 |

| パワーガーリック |

| 新型インフエンザのパンデミックに備えよう 2009.1.28 |

新型インフルエンザの出現がいつになるのか。現在予想はできないが、過去に起こったスペイン風邪などには、4000万人が死亡している。

現在タミフルなどが、準備されているが、実際この薬品が新型インフルエンザに効力を発するという保障はない。

現在でも、ソ連型のインフルエンザには、タミフル耐性ウイルスが発生して、98%以上の確率で効力がないことが、

わかっている。タミフルを貯蓄している日本政府は、どうするつもりなのか?

新型インフルエンザの出現がいつになるのか。現在予想はできないが、過去に起こったスペイン風邪などには、4000万人が死亡している。

現在タミフルなどが、準備されているが、実際この薬品が新型インフルエンザに効力を発するという保障はない。

現在でも、ソ連型のインフルエンザには、タミフル耐性ウイルスが発生して、98%以上の確率で効力がないことが、

わかっている。タミフルを貯蓄している日本政府は、どうするつもりなのか?この耐性ウイルスの発生はノルウェーという説があるが、はっきりしていない。病院でも、耐性ウイルスが発生している可能性がある。 消毒すればするほど、ウイルスは耐性をつける可能性が大きい。 自然界に人工的な影響を与えると、しっぺ返しがくるように思える。先日も、病院でインフルエンザが蔓延して、死亡者が出た。 先生もワクチンを打っていたが、効力がなかった。インフルエンザは、毎年違った形で現れてくるため、 毎年ワクチンを打たなければならないが、そう言っている間にも、変異しているので、本当に効力があるか、はっきりしない。 日本政府は、新型インフルエンザの爆発的流行(パンデミック)は必ず来るだろと、予測している。 日ごろからの、免疫力をつける生活をすることが、まずは考えるべきであろう。 |

| パワーガーリック |

| 青いパパイヤの秘密 2008.10.25 |

パパイヤは、メディカルフルーツとして、コロンブスによって世界中にもたらされました。

15世紀の大航海時代、船旅でつかれた船員たちの体を癒しました。 特に、青いパパイヤには、栄養価が高く重宝されています。

なんといっても、注目したいのは、含有する酵素です。酵素は、身体のさまざまな消化や代謝を助ける重要な働きをします。

特に現代人は、食べ過ぎによる消化酵素を多く浪費しています。消化不良は、万病のもとといわれています。 パパイヤは、メディカルフルーツとして、コロンブスによって世界中にもたらされました。

15世紀の大航海時代、船旅でつかれた船員たちの体を癒しました。 特に、青いパパイヤには、栄養価が高く重宝されています。

なんといっても、注目したいのは、含有する酵素です。酵素は、身体のさまざまな消化や代謝を助ける重要な働きをします。

特に現代人は、食べ過ぎによる消化酵素を多く浪費しています。消化不良は、万病のもとといわれています。このパパイヤには、果実の中でも酵素が多く含まれているものの一つです。 パパイヤに含まれる酵素であるパパインは、タンパク質を分解する酵素の一つです。よく硬い肉にパパイヤ果汁をつけておくと、 肉が柔らかくなることが知られています。タンパク質は、胃の中で分解される為とくに胃に負担が掛かります。パパインは、 胃酸によって強力な酵素として生まれ変わるのです。 さらにパパインには、脂質や炭水化物も分解する働きがあります。つまり、消化不良や胃のもたれを緩和する作用があります。 パパインには、血管内のコレステロールやタンパク質を分解する作用もあり、 高脂血症や糖尿病、高血圧などの症状改善にも効果が期待されています。 |

| 肥満の原因 2008.9.19 |

昭和30年頃のカロリー摂取と現代とはさほど変わらないく、

逆に減っているという結果がでています。食事内容は、変化していて、動物性脂肪や蛋白が多くなっています。最近は、

メタボとかいわれて、腹回りで出世に響くとかなんとかで、肥満は今や現代病だといわれています。野生動物には肥満はなく、

血液の病気や心臓病などないようです。人間は自然から離れた結果、得たものもあるが失うものを多かったようです。 昭和30年頃のカロリー摂取と現代とはさほど変わらないく、

逆に減っているという結果がでています。食事内容は、変化していて、動物性脂肪や蛋白が多くなっています。最近は、

メタボとかいわれて、腹回りで出世に響くとかなんとかで、肥満は今や現代病だといわれています。野生動物には肥満はなく、

血液の病気や心臓病などないようです。人間は自然から離れた結果、得たものもあるが失うものを多かったようです。食事以外に重要な要因だとされるのが、自動車依存症、テレビの過度の視聴です。昭和30年代は、自動車はまだ高値の花で、 富裕層しかもてなかったようですが、現代は、かなりの人が自動車を所有できます。確かに、電車に比べて自動車は歩かない、 わずかな運動も奪ってしまいます。テレビもなんとなくつけている人が多く、運動停止状態がつづきます。 世界の食卓を旅した服部料理学校の服部先生は、日本人はテレビを中心に食事をする唯一の民族だと言っています。 そういえば、昔はチャンネルを手で回したが、現在はリモコンです。便利さの影に肥満があるかもしれません。 最近はテレビの録画も簡単にできるので、見たいものだけ録っておいて後で見るのも良い方法かもしれません。 生活スタイルは多様化していて、個々に差があります。基礎代謝をいかに上げるか、個人が生活全体から見直す必要があるようです。 |

| ニンニクの薬効 2008.5.12 |

ニンニクは、

アメリカでもっとも癌に効果がある食品として頂点にたちました。(デザイナーフーズ)もともと、紀元前3千年前のエジプトの奴隷が食べて、

肉体の疲労回復に使っていたようです。世界で、8500名の長寿者を調べた社会学者が共通に食べていた食品が、ニンニクとタマネギでどちらも、

臭い食品です。この臭い成分が、アリシンといわれるイオウ成分です。胃が弱い人は、このイオウ成分で、胸焼けしたりします。だから、

生のニンニクはあまりお勧めできません。韓国人は、軽く焼いて、食べるそうですが、日本人は胃腸がつよくないので止めた方がよいでしょう。 ニンニクは、

アメリカでもっとも癌に効果がある食品として頂点にたちました。(デザイナーフーズ)もともと、紀元前3千年前のエジプトの奴隷が食べて、

肉体の疲労回復に使っていたようです。世界で、8500名の長寿者を調べた社会学者が共通に食べていた食品が、ニンニクとタマネギでどちらも、

臭い食品です。この臭い成分が、アリシンといわれるイオウ成分です。胃が弱い人は、このイオウ成分で、胸焼けしたりします。だから、

生のニンニクはあまりお勧めできません。韓国人は、軽く焼いて、食べるそうですが、日本人は胃腸がつよくないので止めた方がよいでしょう。最近出回っている無臭ニンニクは、イオウ成分が少ないように思います。このイオウ化合物が、ニンニクには60種類ふくまれていて様々な働きを します。ニンニクの効果は、ドイツでは、医薬品として認可されていて、その効果が認められいます。 効果をまとめると、 1.高血圧を改善する。 2.コレステロールを下げる。 3.中性脂肪を下げる。 4.がんを予防する。 5.免疫力を高める。 6.殺菌。 7.肝臓の解毒力を助ける。 8.ストレスに対する忍耐力増強 などで研究が進んでいます。 加熱しても、効果がうしなわれないものとしてコレステロール抑制、気管支炎予防、咳止め、血行よくするなどがあります。 200種類以上成分があるといわれているニンニクの薬効は世界中で愛用されています。 |

| パワーガーリック |

| 高血圧や心臓病のないエスキモーの不思議 2008.4.17 |

エスキモーは、アラスカ地方に住む原住民で、食事といえば、氷に閉ざされた世界です。生肉や魚を多く食べます。

アザラシの生肉や魚は万年雪のなかで保存して必要に応じて溶かして食べます。アザラシの腸内に含まれる植物などは油を

かけてサラダにして食べるそうです。かなりの体力があり、24~36時間寝ないで労働につくこともあるそうです。

アメリカのレビン博士はかつて3,000人に上るエスキモーの調査を行いましたが、肥満の人は、1人しかいかなかったそうです。

ましてや、動脈硬化や高血圧の人は見当たらないそうです。

エスキモーは、アラスカ地方に住む原住民で、食事といえば、氷に閉ざされた世界です。生肉や魚を多く食べます。

アザラシの生肉や魚は万年雪のなかで保存して必要に応じて溶かして食べます。アザラシの腸内に含まれる植物などは油を

かけてサラダにして食べるそうです。かなりの体力があり、24~36時間寝ないで労働につくこともあるそうです。

アメリカのレビン博士はかつて3,000人に上るエスキモーの調査を行いましたが、肥満の人は、1人しかいかなかったそうです。

ましてや、動脈硬化や高血圧の人は見当たらないそうです。彼らが、なぜこのような健康な体を持ち続けることができるのか? 最近さかんに言われる理由ひとつとして、魚類やアザラシに多く含まれるαリノレン酸であるといわれています。 これらの油は、体に入るとEPAやDHAに変化して、血管をやわらかくしたり、血栓を作らないように働き、またコレステロールの沈着を防ぐ働きが あることがわかっています。ただし、αリノレン酸は熱に弱く、加熱すると酸化してしまいます。 そしてもう一つの最大の理由は、生肉や生魚に含まれる酵素です。含有酵素のカテプシンやリパーゼなどの蛋白質や脂肪を分解してくれる 食物酵素が豊富であるという点です。エスキモーという意味は、『生肉を食べる人』です。すなわち、生であるので酵素が消滅せず、 酵素の働きが活発になり、脂肪や蛋白質を分解してすぐにエネルギー化して人間自体の消化酵素を浪費しないですむという点です。 消化酵素を多く使うと、代謝酵素が少なくなり、体調不良の原因になります。酵素には限りがあるので、なるべく消化酵素を使わない生活が、 健康につながります。消化不良を起こすと多量の消化酵素が、無駄に使われ、体全体のバランスが崩れてしまします。 適度の断食は、消化酵素が不要になる為、代謝酵素が充分に働き、体調を整えてくれます。 |

| 玄米酵素 Vグリーン |